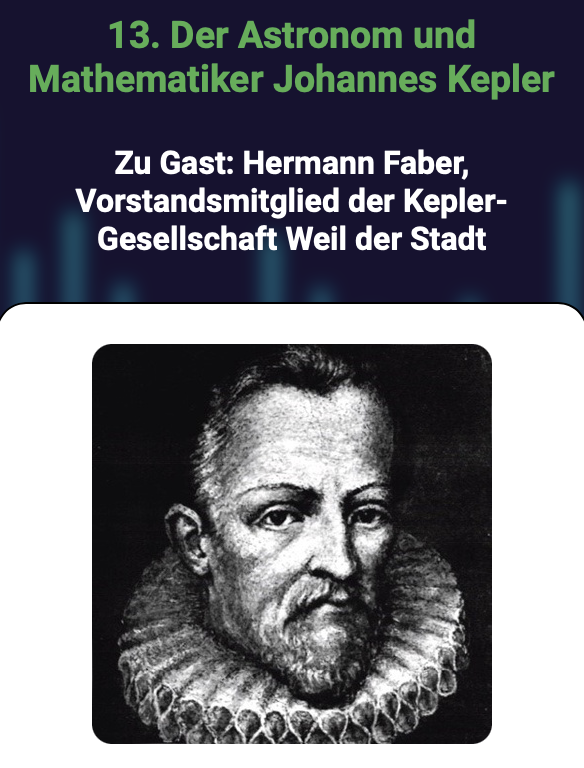

Linzer Porträt von Johannes Kepler (1620)Johannes Kepler (1571 – 1630) hat zusammen mit Nikolaus Kopernikus (1473 – 1543) und Galileo Galilei (1564 – 1642) die neuzeitliche Astronomie begründet und den Übergang zum modernen naturwissenschaftlichen Denken eingeleitet. Keplers Astronomia Nova (1609) und Harmonice Mundi (1619) waren entscheidende Beiträge zu dem Fundament, auf dem seither Generationen von Forschern aufbauten. Sein wissenschaftliches Werk fußt auf der in der Renaissance in Europa erfolgten Wiederentdeckung der Gedanken und Erkenntnisse der Antike.

Linzer Porträt von Johannes Kepler (1620)Johannes Kepler (1571 – 1630) hat zusammen mit Nikolaus Kopernikus (1473 – 1543) und Galileo Galilei (1564 – 1642) die neuzeitliche Astronomie begründet und den Übergang zum modernen naturwissenschaftlichen Denken eingeleitet. Keplers Astronomia Nova (1609) und Harmonice Mundi (1619) waren entscheidende Beiträge zu dem Fundament, auf dem seither Generationen von Forschern aufbauten. Sein wissenschaftliches Werk fußt auf der in der Renaissance in Europa erfolgten Wiederentdeckung der Gedanken und Erkenntnisse der Antike.

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts erfolgte eine Revolution im Denken und im Weltbild der Menschen, die größer nicht hätte sein können. Nach fast 2000 Jahren seit Aristoteles häuften sich die Hinweise, dass sich die Erde nicht im Mittelpunkt des Kosmos befindet, sondern sich als ein Planet um die Sonne bewegt.

Die historische und aktuelle Bedeutung von Johannes Kepler lässt sich kaum überschätzen. Neben seinem wissenschaftlichen Werk bewundern wir

Wir wenden uns an Menschen

- die vom Lebenswerk und der Forscherpersönlichkeit Johannes Keplers fasziniert sind und inspiriert werden für das eigene

Die Umsetzung der Ziele umfasst folgende Tätigkeitsbereiche und deren Aktivitäten, die Hauptgegenstand dieser Homepage